Mit digitaler Transformation zur idealen Circular Economy

Andreas Rausch, Daniel Goldmann, Lisa Rabe, Sebastian Lawrenz, Mathias Nippraschk, TU Clausthal

Kurz & Bündig

Der schonende Umgang mit endlichen Ressourcen bei gleichzeitiger Bereitstellung qualitativ hochwertiger Güter stellt uns vor enorme Herausforderungen. Aktuell sind wir von dem Idealbild einer Circular Economy allerdings noch weit entfernt – begründet durch Transparenz- und Informationsdefizite. Unsere Konzepte zur Etablierung eines Circular Economy Ökosystems, basierend auf Informationsmarktplatz und Lifecycle-Anwendung, sind der Startpunkt für den gesellschaftlichen Wandel zu einer idealen Circular Economy und führen letztlich zu positiven ökonomischen, ökologischen sowie sozialen Effekten.

Wie können wir die Menschen ressourcenschonend mit den Gebrauchsgütern des täglichen Bedarfs versorgen? Wie kann Rohstoffversorgung nachhaltig gesichert werden? Die Bemühungen der Circular Economy bieten hierfür Ansätze mit dem Ziel, Rohstoffe in einen Kreislauf zu führen und für ein nachhaltiges und langfristiges Wirtschaften zu erhalten. Ein Idealzustand ist nach heutigem Verständnis noch nicht erreicht – Konzepte der Digitalisierung können hier Abhilfe schaffen.

Die Ressourcen der Erde sind endlich. Der schonende Umgang damit ist für uns immer noch eine unüberwindbare Herausforderung. In Gütern des täglichen Gebrauchs stecken eine Vielzahl von wertvollen Rohstoffen, welche wir allerdings am Ende ihrer Nutzungsphase als Abfall betrachten und achtlos wegschmeißen, ohne sie einer weiteren Verwendung oder Verwertung zuzuführen. Oftmals sind die Produkte aber auch so konzipiert, dass sie nach begrenzter Benutzung entsorgt und ersetzt werden müssen. Dadurch wird der Konsum weiter angekurbelt, mehr und mehr Produkte hergestellt und die hierfür benötigten Rohstoffe verbraucht. Dieses Verhalten hat uns in eine Wegwerfgesellschaft geführt, welche weder aus ökonomischer noch aus ökologischer und auch nicht aus sozialer Sicht nachhaltig ist. Eine Alternative hierzu bildet die Circular Economy (CE). In einer idealen CE wird mit dem linearen Ablauf – Produktion –> Verwendung –> Entsorgung – gebrochen und ein Kreislauf etabliert, mit dem Ziel:

1. Produkte möglichst lange in der Nutzung zu halten, beispielsweise durch Sharing-Modelle und einem entsprechenden Gebrauchtmarkt, 2. Produkte auch im Falle von Abnutzung, Defekten oder auch irreparablen Schäden möglichst wiederzuverwenden, beispielsweise durch Refurbish- und Repair-Services oder den 2nd-life-Ansätzen, 3. in der letzten Stufe des Kreislaufes die Rohstoffe des Produktes stofforientiert zu verwerten, beispielsweise das Recycling und die Rückgewinnung von Metallen und Metallverbindungen aus Abfällen.

Dabei ist das übergeordnete Ziel den Kreislauf vollständig zu schließen, um somit die Rohstoffe von Produkten dauerhaft in diesem zu halten. Sowohl die energetische Verwertung als auch die Beseitigung auf Deponien oder Halden sollten vermieden werden [1].

Für diese ideale Circular Economy ist ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel notwendig – vom Rohstoffende zur Rohstoffwende: Teilen anstelle von Eigentum führt zu einer Reduktion der benötigten Gegenstände und somit zur Reduzierung des Rohstoffbedarfs. Andere Produkte werden unter Umständen gar nicht mehr verkauft oder konsumiert, sondern durch Dienstleistungen ersetzt. Ein Beispiel hierfür ist die Batteriemiete von Renault in Elektrofahrzeugen. Hierdurch wird eine anschließende fachgerechte Rückführung in die CE sichergestellt. Abfall wird dementsprechend nicht mehr als Abfall, sondern als wertvoller Rohstoff betrachtet. Produkte müssen recyclinggerecht konzipiert werden, beispielsweise keine verklebten Smartphones, damit eine Wieder- und Weiterverwendung möglich wird. All dies führt zu einer Reihe von ökologischen, ökonomischen und sozialen Vorteilen und legt den Grundstein für eine nachhaltige Gesellschaft.

Allerdings sind wir von dieser idealen CE noch weit entfernt, wie sich am Beispiel der Elektro- und Elektronikgeräte (EE-Geräte) sehr gut aufzeigen lässt: Geräte der Unterhaltungselektronik wie Laptops, Tablets und Smartphones erleben immer kürzere Innovationszyklen und werden dadurch immer schneller durch neue Gerätegenerationen ersetzt. Zu entsorgende EE-Geräte, sogenannte Elektroaltgeräte (EAG), gehören mit jährlichen Wachstumsraten von 2 % zu den am schnellsten wachsenden Abfallströmen in der EU. Weltweit werden jährlich rund 50 Millionen Tonnen Elektroschrott erzeugt, mit steigender Tendenz.

Dabei enthalten insbesondere elektrische und elektronische Produkte eine Vielzahl wertvoller Rohstoffe wie Gold, Aluminium oder Seltene Erden und zeichnen sich gleichzeitig durch einen hohen Wertstoffanteil aus. Der Goldgehalt von einer Tonne EAG beispielsweise ist bis zu hundert Mal höher als der einer Tonne Golderz [6].

Seit 2019 gilt laut der europäischen Richtlinie über EAG (WEEE-Richtlinie) eine Mindestsammelquote von 65 % des gemittelten Gesamtgewichts der in den drei Vorjahren in Verkehr gebrachten EE-Geräten. Die Sammelquote pendelt sich in den letzten 10 Jahren um 40 % – 45 %. Es ist deutlich zu erkennen, dass das Erreichen der gesetzlich vorgeschriebenen 65 % Mindestsammelquote ohne weitere Maßnahmen utopisch ist. Dabei muss berücksichtigt werden, dass eine hohe Sammelquote nicht zwingend zu einer idealen CE führt. Dazu wäre es notwendig, dass alle Rückläufer zu 100 % stofflich recycelt werden. Im Jahr 2017 wurden 85,8 % der gesammelten Menge recycelt. Weitere 11,2 % wurden energetisch verwertet. Somit lag die eigentliche Rückführung der EAG in die Kreislaufwirtschaft im Jahr 2017 nur bei 38,68 % [7].

Die Gründe für diese geringe Sammelund Wiederverwertungsquote sind vielfältig. Illegale Exporte, die fehlende Bereitschaft und ein geringes Bewusstsein bei Verbraucher/innen sowie eine unzureichende Rücknahmeinfrastruktur sind hauptverantwortlich. Jährlich werden schätzungsweise 400.000 Tonnen Elektroaltgeräte illegal aus Deutschland exportiert [9]. Ziele sind Länder wie Indien, Ghana und Nigeria, welche die Geräte unter dem Deckmantel des Gebrauchtgerätehandels erhalten. Selbst zertifizierte Annahmestellen in Deutschland verkaufen ihre angenommen Geräte ins Ausland, wie sich beispielsweise am Weg eines Fernsehers von Neumünster nach Nigeria belegen lässt [10]. Der Großteil dieser Geräte ist jedoch entgegen der Vorgaben der WEEE-Richtlinie nicht mehr funktionsfähig und wird anschließend unter umwelt- und gesundheitsschädlichen Bedingungen bearbeitet, um die enthaltenen teilweise Rohstoffe zurückzugewinnen [11]. Aber auch die Verbraucher/innen sind maßgeblich an der niedrigen Sammelquote von EAG beteiligt. Neben fehlender Bereitschaft die Geräte zu recyceln, spielt auch ein geringes Bewusstsein bezüglich umweltschonenden Handelns eine Rolle. Die Folge sind im Haushalt gelagerte sowie falsch entsorgte Geräte. Nach Annahmen von Umweltpsychologen sind für das menschliche Umweltverhalten, in diesem Fall die fachgerechte Entsorgung von EAG, zwei Faktoren entscheidend: die beim Recycling anfallenden Verhaltenskosten, wie der Aufwand an Zeit und Geld, und die vorhandene intrinsische Motivation – die Eigenmotivation – umwelt- und ressourcenschonend zu handeln. Konkrete Verhaltenskosten beim Recycling von EAG stellt der Weg zur nächsten Annahmestelle dar [12].

Somit ist das Verhalten der Bevölkerung auch von der vorhandenen Rücknahmeinfrastruktur abhängig. Wertstoffhöfe, Sammelmobile für Elektrokleingeräte, (kostenpflichtige) Sperrmüllabfuhren, die Rückgabe in Elektronik-Fachgeschäften (mit einer Ladenfläche ab 400 m²) sowie bei Online-Händlern (bei Kauf eines neuen Elektrogerätes) sind aktuell die gängigen Entsorgungswege für EAG in Deutschland. Die Rückgabemöglichkeiten für EAG sind vielfältig, allerdings nicht ausnahmslos bundesweit ausgebaut und teilweise lokal begrenzt sowie an eine gewisse Wegstrecke für den Verbraucher und an Öffnungszeiten gebunden [13].

Zusammengefasst stellen illegale Exporte, geringes Bewusstsein und fehlende Bereitschaft sowie unzureichende Rücknahmestruktur aktuell die größten Hindernisse für das Erreichen der idealen CE im Bereich der EAG dar.

Auf der einen Seite lässt sich ein fehlendes Bereitstellen und Handeln von Informationen durch sämtliche Stakeholder entlang der Wertschöpfungskette erkennen. Problematisch hierbei ist die Tatsache, dass Informationen in verschiedenen Phasen des Lebenszyklus eines Produktes generiert werden und dementsprechend auch unterschiedlichen Stakeholdern gehören. Die Besitzer der Informationen sind teilweise mehr und teilweise weniger bereit diese zu teilen, was zu einem Bruch des Informationsflusses führt. So ist ein Hersteller beispielsweise kaum gewillt, seine Informationen über die Materialzusammensetzung mit einem Demontagebetrieb oder einem Recyclingunternehmen zu teilen, da der Hersteller sich auf Firmengeheimnisse beruft.

Auf der einen Seite lässt sich dies auf ein Informationsdefizit eines einzelnen Stakeholders bezogen auf ein Produkt zurückführen. Beispielsweise sind für einen Teil der Bevölkerung weder die weite Entfernung noch die Öffnungszeiten der Annahmestellen der Grund für eine nicht fachgerechte Entsorgung der EAG, sondern ein Mangel an Informationen. Das Wissen über die richtige Entsorgung der Geräte sowie über die Verfügbarkeit und Erreichbarkeit der geeigneten Entsorgungsmöglichkeiten sind häufig nicht gegeben.

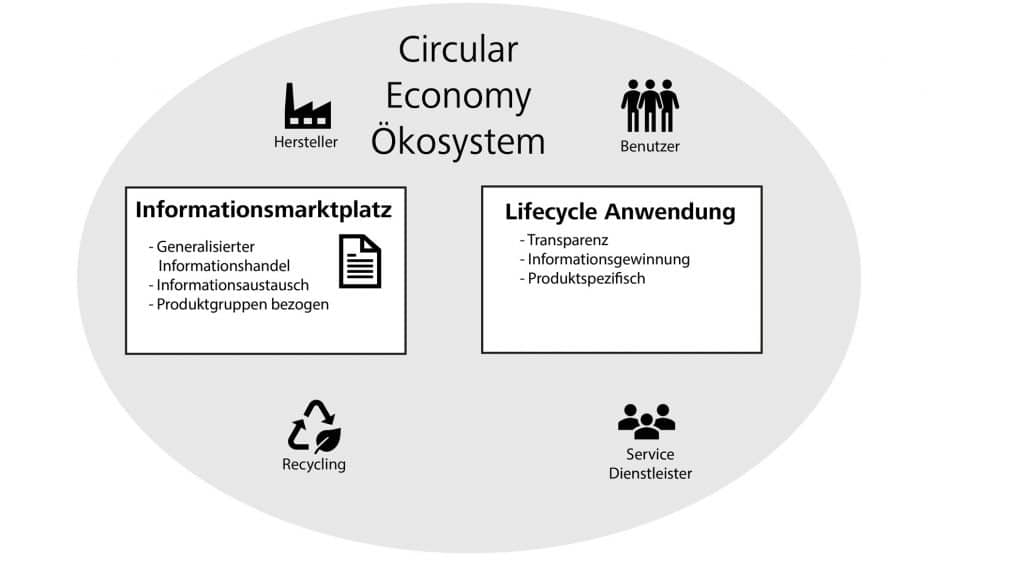

Die Probleme der fehlenden Informationen in CE – mit den Nutzern und dem Produkt auf der einen Seite und dem Gesamtmarkt mit seinen Stakeholdern auf der anderen Seite – adressieren wir im Folgenden und stellen unser CE-Ökosystem als Lösung vor (siehe Abbildung1): Unser Ökosystem basiert auf zwei wichtigen Bestandteilen:

• Einem Informationsmarktplatz für einen gesicherten Handel und Austausch von intelligent aggregierten Informationen zwischen allen Stakeholdern und

• einer Lifecycle-Anwendung zur transparenten Nachverfolgung und Informationsgewinnung von den individuellen Produkten.

Der Informationsmarktplatz überbrückt Informationsdefizite, insbesondere zwischen Herstellern und Recyclings- und Verwertungsbetrieben. Hierbei werden oft generalisierte Informationen, also allgemeine und produktgruppenbezogene Informationen ausgetauscht. Ein Beispiel hierfür wäre Informationen über die Zusammensetzung einer Traktionsbatterie (vom Hersteller), sowie Anweisungen zur fachgerechten Demontage, aber auch allgemeine Schlussfolgerungen über Verschleiß und Verbesserungsvorschläge. Das Ziel ist es einen Informationsaustausch zwischen allen Stakeholdern innerhalb der CE zu etablieren und nicht nur entlang der klassischen Lieferketten. Hierdurch wird der Kreislauf der CE geschlossen, vom Rohstoffzulieferer über Hersteller und die Benutzer der Produkte, bis hin zu Annahmestellen und stofforientierten Verwertungsbetrieben zurück zum Rohstoffzulieferer.

Andererseits werden oftmals auch produktspezifische Informationen benötigt, also Informationen über genau ein Produkt im Umlauf. Beispiele hierfür sind die Nutzungsdauer und der Produktzustand, welche für eine Restwerteinschätzung benötigt werden. Aber auch auf den ersten Blick banale Informationen wie die Standorte und Öffnungszeiten von Reparaturcafés oder Annahmestellen, damit die Benutzer eine Orientierungshilfe für den Umgang mit ihren eigenen Produkten haben. Dies geschieht über eine Smartphone App, welche es den Benutzern ermöglicht, ihre EE-Geräte zu inventarisieren und zu verwalten. Dabei ermittelt die App den zeitlichen Restwert (im Sinne des Weiterverkaufes auch als Gebrauchswert bezeichnet) und den Rohstoffrestwert (den Wert der in einem Produkt verbauten Rohstoffe) des Inventars und dient der Sensibilisierung der Benutzer. Hierdurch wird ihnen vor Augen geführt, dass es sich bei ihren aussortierten EE-Geräten nicht lediglich um Schrott, sondern um wertvolle Rohstoffe handelt.

Überdies können Service-Dienstleister – wie Reparaturbetriebe, Sammelstellen und Verwerter – innerhalb unseres Ökosystems mit den Kunden in Kontakt treten, um schneller und insbesondere gezielter Produkte erwerben oder ihre Dienstleistungen vermarkten zu können.

Das Gesamtpaket des digitalen Ökosystems bietet eine Grundlage, um die derzeitigen Probleme zu lösen und die Ursachen zu bekämpfen. Illegale Transporte werden durch eine Transparenzsteigerung eingedämmt und durch ein gezieltes Tracking der EE-Geräte innerhalb des Ökosystems vermieden. Mithilfe der Restwerte (Zeitwert sowie Rohstoffrestwert) sensibilisieren wir die Benutzer und schaffen Bewusstsein. Gleichzeitig wird hiermit auch der fehlenden Rückgabebereitschaft entgegengewirkt. Abgerundet wird dies durch die Informationen über die Annahmestellen in der Nähe des Benutzers. Auf der anderen Seite können Serviceanbieter ihre Dienstleistungen bewerben und über unser Ökosystem gezielt auf die Nutzer zugehen. Anbieter sind beispielsweise RepairCafés, Annahmestellen und Verwerter. Durch die Schnittstellen innerhalb des Ökosystems und die dort angebotenen Services legen wir die Grundlage für die digitale Transformation ihrer Geschäftsprozesse und steigern damit ihre Effizienz.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Etablierung einer idealen CE noch in weiter Ferne liegt. Die größten Hürden auf dem Weg dorthin lassen sich auf Informationsdefizite zurückführen. Zum Überwinden dieser stellten wir zwei Lösungskonzepte vor, die auf den Ansätzen der Digitalisierung fußen. Ein Konzept basiert auf einem Informationsmarktplatz, welcher alle Stakeholder entlang der SupplyChain vernetzt. Das zweite Konzept basiert auf einer Smartphone-App, welche das Tor zu einem dahinterliegenden Ökosystem öffnet. Abschließend bleibt festzuhalten, dass unsere Digitalisierungskonzepte der Schlüssel zur Erreichung einer idealen CE sind.