Smarte Lösungen für eine vernetzte Zukunft

Jonathan Behm, Neue Mobilität Paderborn e.V.

(Titelbild: © Adobe Stock | 1143830564 | www.freund-foto.de )

Kurz und Bündig

Die Mobilität der Zukunft soll smart, vernetzt und individuell werden. Eine Schlüsseltechnologie hierfür ist das automatisierte Fahren, welches bereits Bestandteil zahlreicher überwiegend isolierter Modellprojekte war. Bislang ist es jedoch noch nicht gelungen, marktfähige und skalierbare Mobilitätslösungen abzuleiten. Dies soll sich nun durch einen konzentrierten Fokus auf Schnittstellen und die Interoperabilität der verschiedenen Lösungen ändern.

Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der der Verkehr nicht nur effizienter, sondern auch smarter, nachhaltiger und noch komfortabler wird als der eigene Pkw. Doch der Weg dahin ist gespickt mit Herausforderungen, die den klassischen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auch in Zeiten modernster Technologien an seine Grenzen bringen. Insbesondere in ländlichen Regionen fehlen oft flexible und bedarfsorientierte Lösungen, die die Bedürfnisse der Menschen vor Ort wirklich bedienen. Trotz zahlreicher Modellprojekte und Innovationen bleibt der Durchbruch bislang aus. Die Frage, die sich stellt: Wie lässt sich diese Lücke zwischen ambitionierten Visionen und der Realität überbrücken? Und welche Rolle spielen dabei intelligente Plattformen, die verschiedene Verkehrsträger und Technologien miteinander verbinden?

Trotz der zahlreichen technologischen Fortschritte bleibt der Verkehrssektor einer der größten Verursacher von Treibhausgasemissionen. Zur Erreichung der im Pariser Klimaabkommen beschriebenen Ziele ist eine nachhaltige Mobilitätswende notwendig, die ökonomische, ökologische und soziale Aspekte ganzheitlich betrachtet. Im Rahmen dieser Mobilitätswende lassen sich drei wesentliche Transformationspfade beschreiben, die eng verzahnt werden müssen: die Antriebswende von fossilen Brennstoffen zur Elektromobilität, die Verlagerung von einer Hardware zu einer Software-defined-Mobility und übergeordnet die Veränderung des allgemeinen Mobilitätsverhaltens sowie dem vorgelagert auch der zur Verfügung stehenden Mobilitätslösungen.

Das Rückgrat dieses letzten Pfades soll der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) sein. Während dieser in großen Städten bereits vielerorts gut funktioniert, mangelt es in deren Randgebieten und besonders in ländlichen Regionen häufig an funktionierenden Lösungen. In Folge geringer Flexibilitäten, langer Taktzeiten und unzureichender Abdeckungen fallen die Akzeptanz und somit auch die Nutzung durch die Bevölkerung gering aus. Kommunen und Betreibende sehen sich mit der Pflicht zur Daseinsvorsorge und hohen Defiziten konfrontiert – hinzu kommt die sich zunehmend verschärfende Knappheit von Fahrpersonal für den Busverkehr. Es bedarf neuer Lösungen und besonders deren Umsetzung – doch vielerorts führt diese schwierige Ausgangslage zu einer geringen Innovationskraft.

Hier setzten in der Vergangenheit zahlreiche Förderinstrumente an, die darauf abzielten, diesen Herausforderungen auf Basis von Modellprojekten – von On-Demand-Services über Carsharing bis hin zu automatisierten Shuttles – zu begegnen. Doch viele dieser Projekte wurden nach wenigen Jahren beendet, ohne dass ihre Ergebnisse zu einer nachhaltigen Verbesserung oder Anschlussfähigkeit führten. Die Gründe dafür sind ebenso vielfältig wie die adressierten Herausforderungen: hohe Anschaffungs- und Betriebskosten neuartiger Technologien, deren technologische Reife gleichzeitig noch nicht für den anspruchsvollen Dauerbetrieb bereit ist, mangelnde Serienverfügbarkeit automatisierter Fahrzeuge sowie fehlende tragfähige Geschäftsmodelle, die das ganze Potenzial dieser neuen Mobilität ausschöpfen.

Das Ergebnis dieser Projektlandschaft sind viele isolierte proprietäre Einzellösungen, die durch die damit verbundenen Medienbrüche Komforteinbußen verzeichnen und durch ihr Kommen und Gehen keine Chance haben, entsprechende Akzeptanz bei den Nutzenden aufzubauen. Zu erwähnen ist jedoch, dass der Fokus bei diesen Projekten häufig eher auf der Weiterentwicklung einzelner Systemkomponenten als auf der Standardisierung oder Übertragbarkeit ganzer Lösungen lag. Anbietende müssen deshalb, statt Synergien nutzen zu können, häufig von vorn anfangen, was wiederum zu hohen individuellen Entwicklungskosten führt. Es fehlt die langfristige Perspektive – sowohl für die Nutzenden und Anbietenden solcher Lösungen als auch für die Entwickelnden der zugrunde liegenden Technologien. Es kann sich kein Markt aufbauen, in dem Skaleneffekte genutzt und Kosten langfristig gesenkt werden könnten. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, braucht es nicht nur innovative Technologien und ganzheitliche Konzepte, die nachhaltige Geschäftsmodelle ermöglichen, sondern auch etablierte Standards und Schnittstellen, die eine smarte Vernetzung verschiedener Mobilitätsangebote ermöglichen.

Zielbild: Smarte, nachhaltige und vernetzte Mobilität

Aber wie kann es aussehen, das Zielbild einer smarten, nachhaltigen und vernetzten Mobilität, das bisher nicht erreicht werden konnte? Intelligente Plattformen verknüpfen nahtlos verschiedene Verkehrsträger miteinander und ermöglichen so eine intermodale Mobilität. Die zunehmende Digitalisierung öffnet den Weg für gänzlich neue Geschäftsmodelle. Nachhaltige und bedarfsorientierte Transportsysteme werden mit regenerativ gewonnenen Energien betrieben, sorgen für eine ressourceneffiziente Fortbewegung und tragen so zur Senkung der verkehrsbedingten Emissionen bei. Die Akzeptanz des öffentlichen Personennahverkehrs in der Bevölkerung steigt aufgrund der höheren Individualität und des damit verbundenen Komforts. Auch die wirtschaftliche Situation der Betreibenden entspannt sich. Städte profitieren durch zusammenwirkende und auch neue Lösungen von weniger Stau, besserer Luft- und höherer Lebensqualität – ländliche Regionen hingegen von einer besseren Anbindung und Attraktivitätssteigerung.

Dieser Vision hat sich eine bedeutende Initiative im Bereich der neuen Mobilität verschrieben, die in einem gemeinnützigen Verein organisiert ist. Sie vereint Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Gebietskörperschaften aus Deutschland und dem internationalen Raum. Mit einem gemeinsamen Verständnis von Mobilitätswende, Energiewende und Digitalisierung werden Beteiligte und Lösungen vernetzt, um ein nachhaltiges Mobilitäts-Ökosystem zu entwickeln. Identifiziert das Netzwerk Lücken, werden Projekte zur Entwicklung der notwendigen Bausteine initiiert. Ein besonderer Fokus liegt auf den Schnittstellen zwischen den Lösungen, um deren Interoperabilität und die Weiterentwicklung des gesamten Ökosystems zu fördern. Ein Beispiel hierfür ist das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderte Projekt „NeMo.bil“.

NeMo.bil – Komfortabler als der eigene Pkw

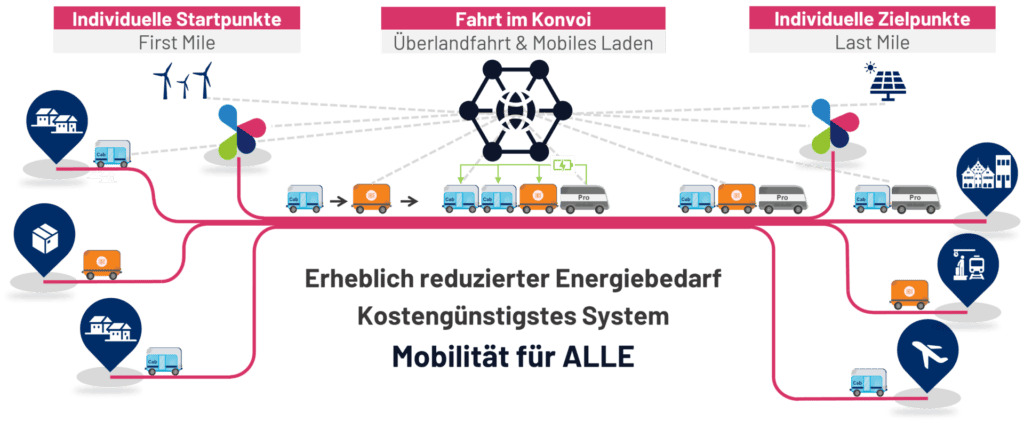

Im Rahmen des Projekts entwickeln 20 Partner ein neuartiges Mobilitätssystem, das bestehende Strukturen im Sinne eines multi- und intermodalen Zusammenspiels ergänzen und weniger bedarfsorientierte Lösungen ersetzen soll. Ein besonderer Fokus liegt auf den Bedürfnissen ländlicher und weniger dicht besiedelter Regionen. Das System soll allen Menschen möglichst barrierefreien Zugang zu Mobilität ermöglichen und alle anfallenden Mobilitätsanfragen bedienen können. Die Transporte erfolgen mit leichten elektrisch-autonomen und digital vernetzten Fahrzeugen, sogenannten Cabs. Anders als in vielen bisherigen Konzepten wird jedoch nicht jedes einzelne Fahrzeug auf „Mobilität überall für alle“ ausgerichtet, was häufig zu überdimensionierten Lösungen führen würde. Vielmehr agieren die Cabs im Schwarm und bieten bedarfsorientierte Ausstattungen, wie Fahrzeuge für zwei bis vier Personen, besonders barrierefreie Modelle oder auch Gütertransport-Fahrzeuge. Dadurch wiegen die Cabs nur etwa eine halbe Tonne und benötigen deutlich weniger Ressourcen als herkömmliche Pkws oder Busse.

Für längere Strecken können sich die Cabs mit einem Zugfahrzeug, dem „Pro“, zusammenschließen und bilden einen besonders energieeffizienten Konvoi. In dieser Formation erreichen sie höhere Geschwindigkeiten und werden während der Fahrt aufgeladen, wodurch Stillstandszeiten minimiert werden. In der Zielregion trennen sich die Cabs wieder, um individuelle Ziele anzusteuern. Dieser disruptive Ansatz mit sehr leichten bedarfsorientierten Fahrzeugen und Zugfahrzeugen für die Konvoibildung ermöglicht eine extrem energie- und ressourceneffiziente öffentliche Mobilität, die ähnliche Komfortattribute wie der private Pkw aufweist.

Eine digitale Plattform wird entwickelt, um die Cabs und Zugfahrzeuge, die individuellen Fahrten sowie die Infrastruktur zu koordinieren. Dabei liegt ein wichtiger Fokus auf der Integration von offenen Schnittstellen, um das System interoperabel mit bestehenden öffentlichen Verkehrslösungen und Dateninfrastrukturen wie Gaia-X und dem European Mobility Data Space zu verbinden. Dies erleichtert die Übertragbarkeit des Systems und ermöglicht die Einbindung neuer Geschäftsmodelle. Ebenso wichtig für die Skalierbarkeit solcher Innovationen ist, dass auch andere öffentliche Verkehrslösungen, insbesondere im Bereich automatisierter On-Demand-Transporte, ähnliche digitale Schnittstellen bieten.

Skalierfähigkeit als Gemeinschaftsaufgabe – Ökosystem Mobilität 4.0

Die Initiative „Ökosystem Mobilität 4.0“ hat sich dieser übergeordneten Aufgabe angenommen. Renommierte Beteiligte aus Industrie, Wissenschaft und öffentlicher Hand arbeiten daran, Grundlagen wie digitale Referenzsysteme, einheitliche Standards und Regeln für den autonomen individualisierten öffentlichen Verkehr zu entwickeln. Die Kombination bewährter Ansätze aus bereits getesteten Projekten sowie die Entwicklung standardisierter modularer Komponenten zielt darauf ab, ein offenes und transparentes System zu schaffen. Das Ziel ist es, grundlegende Komponenten nicht in proprietären Lösungen zu isolieren, sondern ein interoperables und konzeptionell offenes System zu entwickeln, das autonome Shuttles in jeder Gemeinde und Stadt Realität werden lässt.

Zukünftige Entwicklung und Vision

Langfristig soll das „Ökosystem Mobilität 4.0“ Teil einer umfassenden Initiative werden, die nicht nur die digitalen Grundlagen stärkt, sondern auch die Skalierung autonomer On-Demand-Shuttles im öffentlichen Nahverkehr vorantreibt. Ebenso wird die Erweiterung und Anwendung der entwickelten Lösungen auf neue Anwendungsfälle und innovative Mobilitätskonzepte in Zukunft angestrebt. Die Initiative wird kontinuierlich wachsen und dabei wichtige Beteiligte, Entwickelnde und Visionär:innen einbeziehen, um gemeinsam die digitale Infrastruktur für autonome Shuttles zu schaffen.