Digitale Gesundheit im Praxistest

Die Initiative „Zukunftsregion Digitale Gesundheit“ fördert innovative Gesundheitslösungen in der Region Berlin-Brandenburg

Joschua Seitz, Bundesministerium für Gesundheit

(Titelbild: © AdobeStock | 281945725 | Feodora)

Kurz und Bündig

Die Initiative „Zukunftsregion Digitale Gesundheit (ZDG)“ des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) hat zum Ziel, unterschiedliche Anwendungen und Prozesse im gesundheitlichen Praxisalltag zu erproben. Dadurch sollen Best Practices und praxistaugliche Impulse für die Digitalisierung im Gesundheitswesen gefördert werden, wodurch neue Möglichkeiten in der Behandlung für Ärzt:innen sowie Patient:innen entstehen.

Digitale Innovationen zur Vereinfachung und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung gibt es bereits viele. Hilfreiche und clevere Lösungen für Prävention, Diagnose, Behandlung und Nachversorgung stehen bereit. Doch wie lassen sie sich in den Praxisalltag einbinden? Wie ist die Akzeptanz bei Behandelnden und Patient:innen? Welche zusätzlichen Kenntnisse, Rahmenbedingungen und Tätigkeitsfelder werden gebraucht, damit ihr Nutzen sich entfalten kann? Diese Fragen will die Initiative „Zukunftsregion Digitale Gesundheit (ZDG)“ des Bundesministeriums für Gesundheit in der Region Berlin-Brandenburg beantworten.

Seit Anfang 2020 bis Ende 2022 fördert und unterstützt das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) mit der Initiative ZDG in der Region Berlin-Brandenburg unterschiedliche Ansätze zur Anwendung von innovativen und digitalen Gesundheitslösungen im praktischen Versorgungsalltag. Dabei werden zum einen Apps als digitale Versorgungsangebote (DiVAs) gemeinsam mit Leistungserbringern (Ärzt:innen, Physiotherapeut:innen) sowie Patient:innen in der therapeutischen Anwendung getestet. Zum anderen werden Modellprojekte zur Erprobung digitaler Lösungen und Prozesse in unterschiedlichen Einsatzgebieten gefördert.

Im Fokus der ZDG stehen jedoch in erster Linie nicht technische und regulative Fragestellungen, sondern die Perspektive der Nutzer:innen im praktischen Versorgungsalltag und die Frage: Wie schaffen wir Akzeptanz für digitale Lösungen im Gesundheitssystem und was brauchen die beteiligten Akteure für ihre erfolgreiche Anwendung?

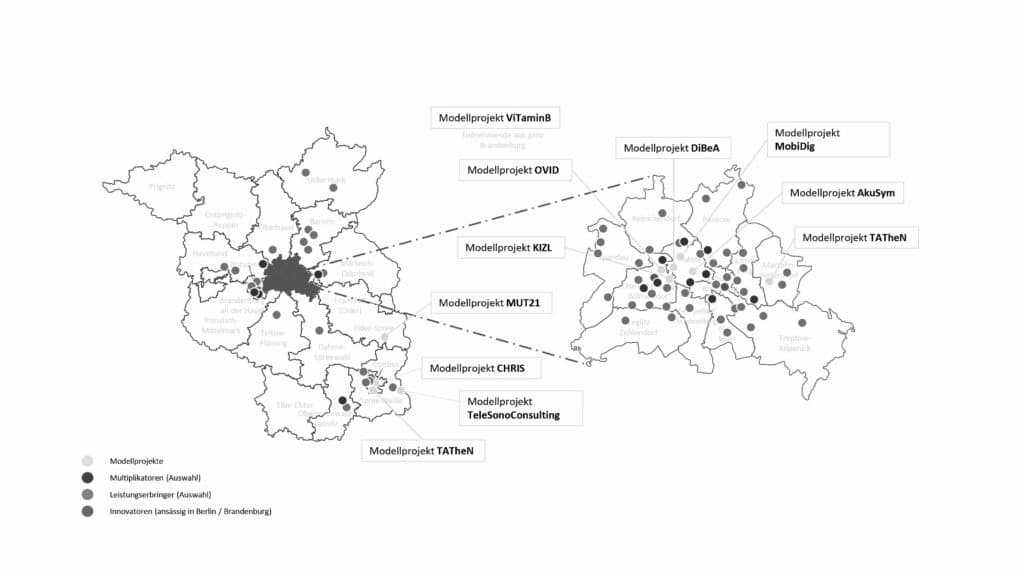

Die Bundesländer Berlin und Brandenburg wurden für die Initiative ausgewählt, da hier einerseits sehr viele Ärzt:innen, Therapeut:innen sowie deren Fach- und Berufsverbände, die Forschung und auch Hersteller:innen geographisch eng beieinanderliegen (siehe Abbildung 1). Andererseits lassen sich in der Region die strukturellen Unterschiede zwischen Stadt und Land, die großen Einfluss auf die Digitalisierung haben, sehr gut erforschen.

Gesundheits-Apps im Praxistest

Seit 2020 wurden digitale Versorgungsangebote (DiVAs) für vier verschiedene Behandlungsfelder oder Versorgungssituationen getestet. DiVAs sind bereits am Markt etablierte Smartphoneapps, die teilweise mit browserbasierten Webanwendungen kombiniert werden. Die Hersteller:innen konnten sich jeweils über eine öffentliche Ausschreibung für die Teilnahme an der ZDG bewerben. Die Auswahl erfolgte nach einheitlichen Kriterien. Themen wie der Reifegrad der Appentwicklung, ihr Funktionsumfang, ihre Nutzerfreundlichkeit oder Datenschutz beziehungsweise Datensicherheit flossen bei der Auswahl mit ein.

Im Juli 2020 starteten die ersten Testungen von drei DiVAs zur Unterstützung des Selbstmanagements von Patient:innen für die Indikationen Diabetes mellitus und Kopfschmerzen/Migräne. In erster Linie motivieren die Apps zum Führen eines digitalen Diabetes- beziehungsweise Schmerztagebuchs und helfen bei der Erfassung, Analyse und dem Austausch von Daten. Bis Juni 2021 testeten viele engagierte Berliner sowie Brandenburger Ärzt:innen in ihren Praxen die ausgewählten Apps gemeinsam mit ihren Patient:innen. Für die Teilnahme wurden die Leistungserbringenden zunächst von den Hersteller:innen geschult. Anschließend wurden sie gebeten, ihre Patient:innen auf die freiwillige und kostenlose Nutzung der DiVAs hinzuweisen und mit ihnen die Apps im Versorgungsalltag auszuprobieren. Alle drei Monate gaben die Ärzt:innen in Befragungen dazu Feedback, wie sich die Apps in den Behandlungsalltag integrieren ließen und welche Vorteile und Herausforderungen sie dabei erfahren haben. Patient:innen nahmen an einer separaten freiwilligen Befragung teil. Beides führte zu praxisnahen Erkenntnissen über Akzeptanz, Machbarkeit, Chancen und möglichen Hürden beim Einsatz der Apps im Versorgungsalltag.

Ganz ähnlich war der Ablauf der Tests von Apps zur Unterstützung bei Rückenschmerzen von April bis Dezember 2021. Sie bieten den Patient:innen einen digitalen Trainingsplan mit Übungsanleitungen zum Beispiel in Form von Erklärvideos. Anhand der Patienteneingaben werden die Übungen in ihrer Intensität und Komplexität auf die Bedürfnisse der Nutzer:innen angepasst. So sollen die Trainingsmotivation im Alltag gesteigert, die Anzahl der Übungen erhöht und der Therapieerfolg verstärkt werden. Dieses Mal nahmen im Gegensatz zur ersten Testung Physiotherapeut:innen, sogenannte Heilmittelerbringer:innen, die Funktion der Schnittstelle zu den Patient:innen ein.

Seit November 2021 werden Apps für die „Unterstützung der Organisation der Sorgearbeit zur Verbesserung des Pflegealltags“ getestet. Konkret helfen die Apps pflegenden Angehörigen digital bei der Koordination von Terminen und dem Austausch wichtiger Informationen innerhalb der Pflegegemeinschaft. Daneben bietet eine der Apps auch die Möglichkeit der Wissensvermittlung zu pflegerelevanten Inhalten an. Auch bei dieser Testung gab es begleitende Formate wie Schulungsveranstaltungen und Befragungen, an denen sich die teilnehmenden pflegenden Angehörigen beteiligen konnten.

Modellprojekte

Neben der Erprobung der DiVAs werden in der ZDG zusätzliche Modellprojekte zur Verbesserung der digitalen Zusammenarbeit und zur Etablierung innovativer digitaler Verfahren in der Gesundheitsversorgung gefördert. Ziel der Modellprojekte ist es, Versorgungsprozesse und Versorgungsstrukturen durch digitale Lösungen zu verbessern beziehungsweise zu vereinfachen. Denn in innovativen Technologien und der digitalen Vernetzung unterschiedlicher Gesundheitsakteur:innen liegt ein enormes Potenzial, das oftmals noch nicht ausgeschöpft wird. Um für bestehende technische Lösungen praxistaugliche Transferkonzepte zu entwickeln, evaluieren die Modellprojekte, welche Anforderungen und Rahmenbedingungen beim Einsatz von digitalen Tools zu berücksichtigen sind. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt: Welche Strategien und Maßnahmen müssen ergriffen werden, damit digitale Lösungen erfolgreich eingeführt und von den Menschen akzeptiert werden? Im Laufe der ZDG werden beziehungsweise wurden insgesamt elf Projekte gefördert. Sie decken dabei ein breites Spektrum von Versorgungsbereichen, Indikationsfeldern und technischen Lösungen ab. Das Spektrum umfasst unter anderem den Einsatz von Wearables für therapeutische Ansätze, die Nutzung von KI für die Erleichterung und Optimierung von Behandlungsprozessen, aber auch den Einsatz von telemedizinischen Lösungen in der Rehabilitation und der Pflege. Allen Modellprojekten ist gemeinsam, dass sie durch digitale Tools und Anwendungen konkrete Probleme lösen und die digitalen Lösungen bereits zum Beginn der Förderung einsatzbereit sein mussten.

Zwischenergebnisse

Seit Beginn der ZDG beteiligten sich über 1.100 Patient:innen an den Tests und Modellprojekten. In über 20 Fachgesprächen, Workshops und weiteren Formaten konnten erste detaillierte Rückmeldungen von Patient:innen, Ärzt:innen sowie weiteren Akteur:innen des Gesundheitswesens (Pflegepersonal, Software-Anbieter:innen, Vertreter:innen von Selbsthilfeorganisationen und Fachgesellschaften) erhoben werden. Noch sind jedoch nicht alle Testreihen und Befragungen erfolgt.

Durch den niedrigschwelligen Ansatz der ZDG wurden für die Tests der Apps oftmals Nutzer:innen, gewonnen, die zuvor noch keine digitalen Versorgungsangebote genutzt haben. Dabei beurteilen Behandelnde die Apps mehrheitlich als sinnvolle Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für die herkömmliche Therapie. Sie empfinden unter anderem den zusätzlich entstehenden Aufwand in den Kliniken und Praxen (insbesondere die Unterstützung der Patient:innen bei der Anwendung der Technik), die oftmals noch fehlenden technischen Schnittstellen zum Teilen von Informationen und Ergebnissen und den Mangel an Zeit und Wissen über digitale Versorgungsangebote als zusätzliche Herausforderungen.

Auch die Patient:innen und pflegenden Angehörigen äußerten sich in den ersten Befragungen überwiegend positiv. Herausforderungen sind oftmals noch die fehlende technische Ausstattung (zum Beispiel ausreichend leistungsstarke Smartphones) sowie generelle Vorbehalte gegenüber Gesundheitsapps. Auch für die teilnehmenden Appanbieter:innen war und ist die ZDG ein wichtiger Erprobungsraum, in dem sie durch den Austausch mit Ärzt:innen, Therapeut:innen sowie Patient:innen Erkenntnisse über die Nutzbarkeit ihres Produkts und Feedback zu einzelnen Funktionen gewinnen.

Ausblick

Die ZDG läuft noch bis Ende des Jahres 2022. Sie endet mit einer Gesamtevaluation. Aus ihr werden Empfehlungen zur Steigerung der Akzeptanz und zum möglichst reibungslosen und nutzenbringenden Einsatz der existierenden digitalen Lösungen im Gesundheitswesen für alle Beteiligten abgeleitet. Die während der vergangenen drei Jahre erreichte regionale Vernetzung der ZDG-Akteur:innen soll auch künftig dazu beitragen, dass Kooperationen auch über das Ende der ZDG hinaus entstehen. Bereits jetzt hat der Austausch im Rahmen der Initiative dazu beigetragen, dass mehr Menschen der Digitalisierung im Gesundheitswesen positiver entgegenblicken.

Weitere Informationen und aktuelle Ergebnisse der ZDG finden Sie auf der Website der Initiative auf zdg-bb.de.