Vorbild Natur

Die Biologische Transformation der Industrie 4.0

Thomas Bauernhansl, Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA

(AdobeStock l 382957698 l VectorMine)

Kurz & Bündig

Die biologische Transformation der industriellen Wertschöpfung wendet systematisch Wissen über die Natur und die Biologie in der Technik an. Die zunehmende technische Nutzung von Materialien, Strukturen und Prozessen aus der belebten Natur macht eine nachhaltige Produktionsweise mit innovativen Technologien möglich. Die angestrebte technologiebasierte Bedarfswirtschaft entsteht durch das Zusammenwachsen wesentlicher Schlüsseltechnologien aus den Disziplinen Biologie, Produktionstechnik und Datenverarbeitung.

Die fortschreitende Digitalisierung verändert etablierte Wertschöpfungssysteme der industriellen Produktion bereits heute massiv. Die Einführung von cyber-physischen Systemen zur Vernetzung industrieller Produktionsressourcen reicht nicht aus, um essentielle Herausforderungen der Gesellschaft zu meistern. Die Ressourcenverknappung, der Klimawandel, die veränderte Rolle des Menschen in der Gesellschaft und am Arbeitsplatz, aber auch die Komplexität in Unternehmen mit variablen neuen Geschäftsmodellen erfordern die ergänzende systematische Anwendung von Wissen über natürliche Prozesse. Die Natur kann bei der Optimierung der industriellen Leistungserstellung Pate stehen.

Die sogenannte biologische Transformation der industriellen Wertschöpfung, ein neues Paradigma, das die digitale Transformation im Rahmen von Industrie 4.0 ergänzen soll, wird biointelligente Systeme erfordern. Diese biologische Transformation wendet systematisch Wissen über die Natur und die Biologie in der Technik an. Die zunehmende technische Nutzung von Materialien, Strukturen und Prozessen aus der belebten Natur macht eine nachhaltige Produktionsweise mit innovativen Technologien möglich. Produkte, industrielle Herstellprozesse, Organisationen und die Lebensweise der Menschen werden sich dadurch tiefgreifend verändern. Das nötige Handwerkszeug für diese Entwicklung stellen die Grundlagendisziplinen Biotechnologie, Ingenieurwissenschaften und Informationstechnik bereit.

Methoden der adaptiven Datenverarbeitung wie selbstlernende Algorithmen oder KI sind hierfür genauso wichtig wie die additive Fertigung oder biotechnologische Produktionsverfahren. Deren Kombination und die intelligente Vernetzung sind der Schlüssel zu einer biointelligenten Wirtschaftsform. Hier entsteht eine neue Dimension im Innovationsraum mit einem überproportionalen Wachstum, das den einen oder anderen Ausfall, beispielsweise in der Automobilindustrie, kompensieren kann.

Natur und Technik – von der Inspiration zur Interaktion

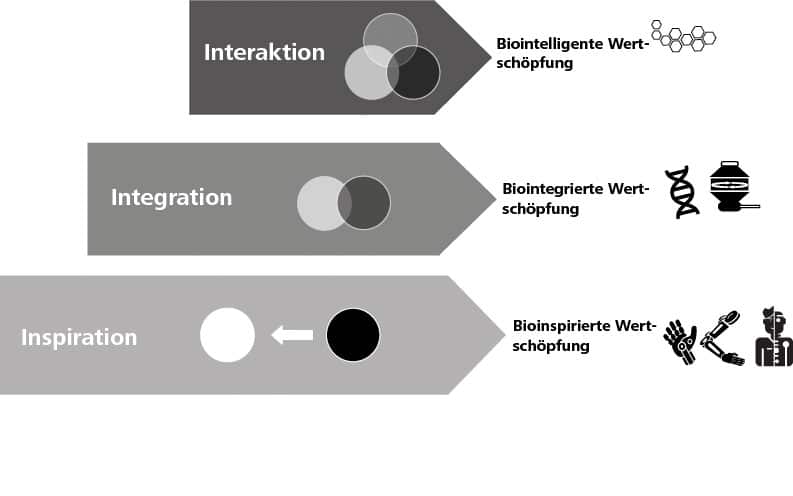

Der Prozess der biologischen Transformation kann in drei Entwicklungsmodi unterteilt werden: Inspiration, Integration und Interaktion. Erstens erlaubt es die Inspiration, die evolutionär über Jahrmillionen entstandenen biologischen Phänomene auf Wertschöpfungssysteme zu übertragen. Unternehmen entwickeln mit diesem Ansatz neuartige Materialien und Strukturen (z. B. Leichtbau), Funktionalitäten (z. B. Biomechanik) sowie Organisations- und Kooperationslösungen. Dazu gehören unter anderem Schwarmintelligenz, neuronale Netze oder evolutionäre Algorithmen. Dieser Ansatz ist unter dem Begriff Bionik bereits weithin bekannt und erprobt, gewinnt jedoch durch den Einsatz digitaler Technologien massiv an Bedeutung. So kann heute innerhalb weniger Stunden für weniger als 100 Euro das menschliche Genom entschlüsselt werden. Wir verstehen somit komplexe biologische Systeme und Phänomene deutlich schneller und umfassender als jemals zuvor und können dieses Wissen in die Gestaltung völlig neuer oder optimierter Lösungen einfließen lassen.

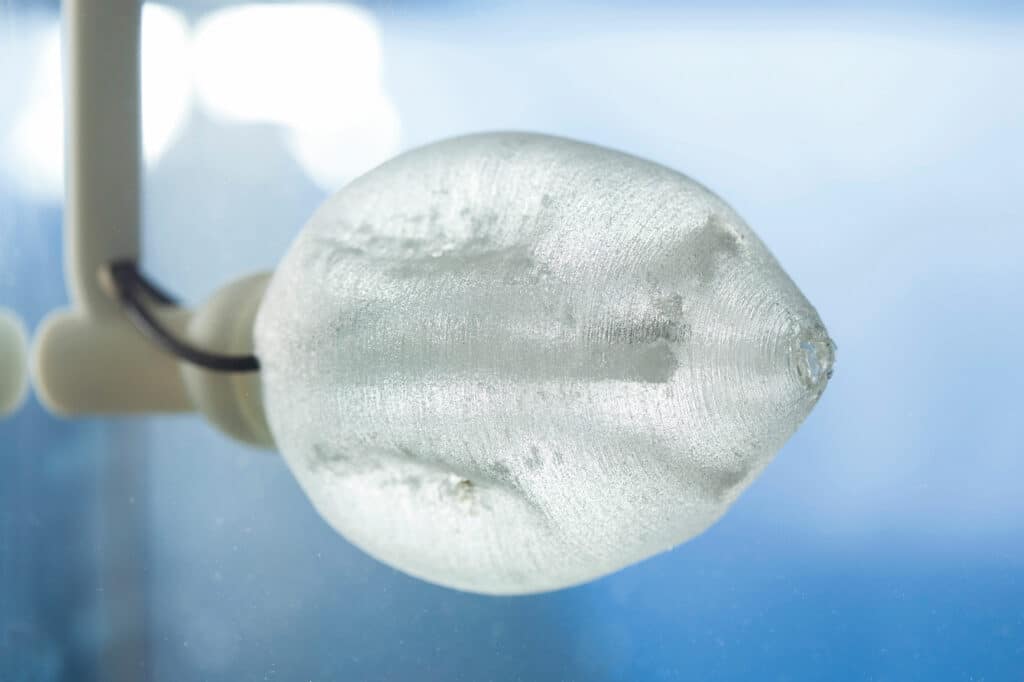

Zweitens findet das Wissen über die Natur und Biologie in einer tatsächlichen Integration biologischer Systeme in Produktionssystemen Anwendung, etwa mit der Substitution chemischer durch biologische Prozesse. Beispiele dieses zweiten Modus sind u.a. die Nutzung von Mikroorganismen zur Rückgewinnung von seltenen Erden aus Magneten, die Funktionalisierung von Polymeren und die mikrobielle Gewinnung von Biokunststoff aus CO2-Abfallströmen. Zudem können alle Formen der klassischen Biotechnologie zu diesem Ansatz gezählt werden.

Drittens führt die umfassende Interaktion und Verschmelzung zwischen technischen, informatorischen und biologischen Systemen zu völlig neuen autarken Produktionstechnologien und -strukturen, den sogenannten biointelligenten Wertschöpfungssystemen. In den kommenden Jahren und Jahrzehnten werden solche Systeme für die industrielle Wertschöpfung massiv an Bedeutung gewinnen. Die drei Entwicklungsmodi spielen im Zuge der biologischen Transformation eine entscheidende Rolle und sind als vernetzte Prozesse zu verstehen. Die Interaktion und die im Zuge dieses Entwicklungsmodus entstehenden biointelligenten Systeme werden hier jedoch am rasantesten an Fahrt aufnehmen. Ein Grund dafür sind die in den letzten Jahren sprunghaft angestiegenen wegweisenden Fortschritte in der Biotechnologie – wie etwa die Genome Editing Technologie CRISPR/Cas – und in der Informationstechnik – etwa neuronale Netze, Evolutionsalgorithmen – deren Kopplung zu radikalen Innovationen führen wird.

Die Vision: Eine technologiebasierte Bedarfswirtschaft

Die Biologie hält im Rahmen der biologischen Transformation mit den Entwicklungsmodi Inspirieren, Integrieren und Interagieren Einzug in die industrielle Wertschöpfung und ermöglicht den Menschen eine ökologisch ausbalancierte Befriedigung ihrer Bedürfnisse. Die neue biointelligente Wertschöpfung erlaubt eine personalisierte Gesundheitsversorgung, eine intelligente Verkehrs- und Produktionsorganisation und die dezentrale Herstellung von Konsumgütern und Nahrungsmitteln aus nachwachsenden regionalen Rohstoffen und Recycling-Materialien.

Biointelligenz für alle

Ein Netzwerkmitglied der ersten Stunde, die Landesagentur Biopro, hat sich mit der kürzlich erschienenen „Potenzialanalyse und Roadmapping Biointelligenz für Baden-Württemberg“ eingebracht: eine Fundgrube für Unternehmen.

Beschrieben werden in der Studie Konzept und Ziele der Biointelligenz, die Relevanz und die Entwicklungspotenziale in wichtigen Themenfeldern. Es folgen Empfehlungen an die Politik und eine Aktions-Roadmap. Auch einschlägige Publikationen und Patente werden aufgeführt, letzteres ist für interessierte Unternehmen besonders wertvoll.

Ähnlich wie die Bedürfnisfelder in unserem Kompetenzzentrum Biointelligenz heißen auch die in Expertenworkshops identifizierten Themenfelder der Biopro-Studie. Das Kapitel zu den baden-württembergischen Entwicklungspotenzialen führt hier unter anderem Ernährung und Gesundheit, Baumaterialien und Werkstoffe für Konsumgüter auf.

Auch wenn das Konzept der Biointelligenz zunehmend an Bekanntheit und Bedeutung gewinnt, so argumentieren die Autoren in der Zusammenfassung der Roadmap, „sind neben der Fortsetzung der bisherigen Aktivitäten (z. B. vom Kompetenzzentrum Biointelligenz) unbedingt auch zusätzliche Informations- und Mobilisierungsaktivitäten nötig, um weitere potenzielle Akteure in einem breiteren Umfeld anzusprechen und zur Teilnahme an Workshops … zu motivieren.” Ziel ist es, die Biointelligenz in Forschung, Wirtschaft, bei Nicht-Regierungsorganisationen und der interessierten Öffentlichkeit sowie in der Politik bekannt zu machen. Weil die Biointelligenz stark mit der Technikkonvergenz verknüpft ist, sollen möglichst alle Akteursgruppen und Fachexpertisen zusammenarbeiten. Die Community-Bildung dieser interdisziplinär arbeitenden Fachvertreterinnen und Fachvertreter muss beispielsweise in einschlägigen Kongressen sichtbar werden. Eine solche Community-Bildung ist auch das Anliegen des Biointelligenz Blogs, den das Kompetenzzentrum Biointelligenz betreibt.

Die angestrebte technologiebasierte Bedarfswirtschaft entsteht mit dem Zusammenwachsen wesentlicher Schlüsseltechnologien aus den Disziplinen Biologie, Produktionstechnik und Datenverarbeitung. Hier entwickelt sich eine fortschrittliche Wirtschaftsform, welche die physikalischen Grenzen unseres Planeten berücksichtigt. In der biointelligenten Wertschöpfung wandeln sich auch die Art des Konsums und die verwendeten Materialien grundlegend. Dezentrale, hochflexible und adaptive Smart Biomanufacturing Devices (SBMD) revolutionieren einen Großteil der Konsumprodukte. Diese Produktionseinheiten sind mit selbstlernenden Algorithmen gekoppelt, um regional zur Verfügung stehende biobasierte Materialien aufzubereiten (u.a. Bioreaktoren, Bioraffinerien) oder direkt zu Produkten mit neuartigen Funktionalitäten zu verarbeiten. Dabei kommt Additive Manufacturing zum Einsatz. Haushalts- und Agrarabfälle, hocheffiziente Urban-Gardening-Anlagen, horizontale Gärten oder Mikroalgenreaktoren an Gebäudefassaden, aber auch die ausgedienten Produkte selbst sind Rohstoff- und Energiequellen. Industrieunternehmen liefern die Technologien für diese SBMD. Sie stellen kommunale Fertigungszentren für komplexere Produkte zur Verfügung und entwickeln im engen und direkten Austausch mit den Konsumenten die digitalen Baupläne für neue Produkte.

Unternehmen müssen nun also neben dem Informatik-Know-how dringend auch das biologische Know-how aufbauen, um zukünftig ausgewogen Soft-, Hard- und Bioware in die Gestaltung von nachhaltigen Lösungen einfließen zu lassen. Unter anderem deshalb wurde das Kompetenznetzwerk Biointelligenz gegründet (biointelligence-center.org).