KI, die Kreative Intelligenz jetzt in der neuesten Folge SMART&nerdy! Podcastfolge #23.

All dies gilt natürlich auch und gerade für verantwortliche Manager in der schnelllebigen IT Industrie. Einer mit vielen Erfahrungen und dem Mut, sich auf „Versuch und Irrtum“ einzulassen, ist Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer, der im Folgenden seinen von Abenteuern gesäumten Doppel-Weg als Universitätsprofessor und erfolgreicher IT-Unternehmer beschreibt und auch die für Dritte nutzbaren Lehren daraus aufzeigt:

In dem Buch von Lewis Carrol „Alice im Wunderland“ folgt Alice dem weißen Kaninchen in ein Erdloch und erlebt in der sich öffnenden neuen Welt die wundersamsten Abenteuer. Der Philosoph Philipp Hübl benutzt diese Metapher für einen Ausflug in die Philosophie und in dem Film Matrix wird ebenso darauf Bezug genommen. Ich möchte mich dem Bild anschließen und über Abenteuer berichten, die ich als Wissenschaftler und Unternehmer in der IT-Industrie erlebt habe. Dabei werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der akademischen und unternehmerischen Welt deutlich. Der Verfasser bekennt sich zu einer gestaltungsorientierten Richtung der Wirtschaftsinformatik, die also nicht nur die IT analysiert, beobachtet und bewertet, sondern durch neue Methoden und Konzepte anwendungsnah weiterentwickeln will. Dazu ist eine unternehmerische Umsetzung der Forschungsideen im Schumpeterschen Sinn erforderlich, um aus einer Invention eine Innovation zu machen. Ziel des Beitrags soll es neben der Vermittlung von Einsichten sein, die Motivation von Forschern zur Zusammenarbeit mit Unternehmen und zur Gründung eigener Unternehmen zu erhöhen und damit für ein abenteuerliches unternehmerisches Leben zu begeistern.

1975 habe ich den Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken übernommen und 1979 das Institut für Wirtschaftsinformatik gegründet. In unseren Forschungsprojekten entwickelten wir in einem gestaltungsorientierten Ansatz Software-Prototypen, um den Einfluss der IT auf die Unternehmensorganisation zu zeigen. Die Prototypen waren aber zu einem professionellen Einsatz in der Unternehmenspraxis ungeeignet, da die Software nicht stabil war, nicht skaliert werden konnte, keine längerfristige Entwicklungsstrategie besaß, kein Marketing- und Vertriebskonzept bestand, kurz eben Forschungsprototypen waren, mit denen eine prinzipielle Lösung für einen Abschlussbericht oder eine Dissertation demonstriert werden sollte, die aber keine Produktreife benötigten.

Da mich interessierte, ob unsere Ideen auch in der Praxis funktionieren würden, gründete ich 1984 parallel zu meiner Institutsarbeit die spätere „IDS Scheer AG“. Nun konnten wir professionelle Beratungsprojekte durchführen und Softwareprodukte entwickeln, die auf Ideen unserer Forschung aufbauten und ich konnte die IT-Entwicklung mitgestalten. Meine Tätigkeit als Institutsleiter und akademischer Lehrer behielt ich bis zu meiner Emeritierung in 2006 bei.

Das Unternehmen entwickelte sich gut, wuchs bis 2009 auf rund 3300 Mitarbeiter, war in rund 50 Ländern durch eigene Tochtergesellschaften oder Partner vertreten und wurde 1999 erfolgreich in dem Börsensegment „Neuer Markt“ gelistet. Zusätzlich zu meiner unternehmerischen Arbeit nahm ich Aufsichtsratsmandate (z. B. bei der SAP AG) wahr, war politischer Berater mehrerer Bundesregierungen und Präsident des Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM).

2009 wurde das Unternehmen IDS Scheer AG für rund 500 Millionen Euro an die Software AG verkauft.

Bereits 1996 hatte ich mit der imc AG ein weiteres Unternehmen gegründet, um Forschungsideen zum E-Learning in Produkte umzusetzen.

Nach dem Verkauf meiner Anteile an der IDS Scheer AG fragten mich mehrfach junge Leute, ob ich ihnen bei einer Unternehmensgründung helfen würde. Da mich die Themen interessierten, sagte ich die Unterstützung zu und beteiligte mich auch finanziell an den Unternehmen.

2014 kaufte ich zudem zwei Unternehmen aus der vormaligen IDS Scheer AG von der Software AG zurück.

Inzwischen sind 8 Unternehmen in der mir zu 100 % gehörenden Scheer Group GmbH entstanden, die bei 6 Unternehmen die Mehrheit der Anteile hält und bei zwei Unternehmen 25 %. Alle Unternehmen entwickeln Software-Produkte. Das Headquarter habe ich am Campus der Universität des Saarlandes errichtet, um weiterhin den Kontakt zur Forschung zu erleichtern.

Aus meiner ursprünglichen Absicht, lediglich die Funktion eines Business Angels einzunehmen, ist somit wieder eine echte unternehmerische Tätigkeit geworden.

Dieser Lebensweg ist der Hintergrund für die erlebten Abenteuer und gewonnenen Erkenntnisse.

Die erlebten Abenteuer als Unternehmer haben sicher ihre Spuren auch in der Entwicklung meiner Persönlichkeit hinterlassen. Wenn man ein Unternehmen mit zwei oder drei Mitarbeitern gründet, braucht man noch nicht die Fähigkeiten, die man für ein Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern benötigt. Der Entwicklungsprozess, den man in dieser Zeit durchmacht, ist vielleicht das größte Abenteuer. Mit den vielfältigen Herausforderungen müssen neue Fähigkeiten und Eigenschaften erworben werden, die in einem eher statischen Leben eines reinen Forschers nicht benötigt werden. Wer sich dieser persönlichen Weiterentwicklung verweigert, wird keinen unternehmerischen Erfolg haben, sondern höchstens ein Unternehmen in der Größenordnung eines Lehrstuhls führen.

Eine Auswahl von Abenteuern soll die Herausforderungen illustrieren.

Ob ein Forscher eine neue Methode oder eine Produktidee entwickelt, in beiden Fällen benötigt er eine unternehmerische Umsetzung, wenn er die Realität beeinflussen möchte. Entweder findet er dazu ein bestehendes Unternehmen als Partner oder er initiiert ein Startup-Unternehmen.

Nach der Übernahme des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik 1975 suchte ich nach einer geeigneten Methode, um betriebswirtschaftliche Sachverhalte IT-gerecht darstellen zu können. Ich wollte dabei unabhängig von der sich rasend schnell entwickelnden Technologie werden. Schließlich wollte ich den Studenten nachhaltiges Wissen vermitteln und nicht Techniken, die sich von Semester zu Semester überholten.

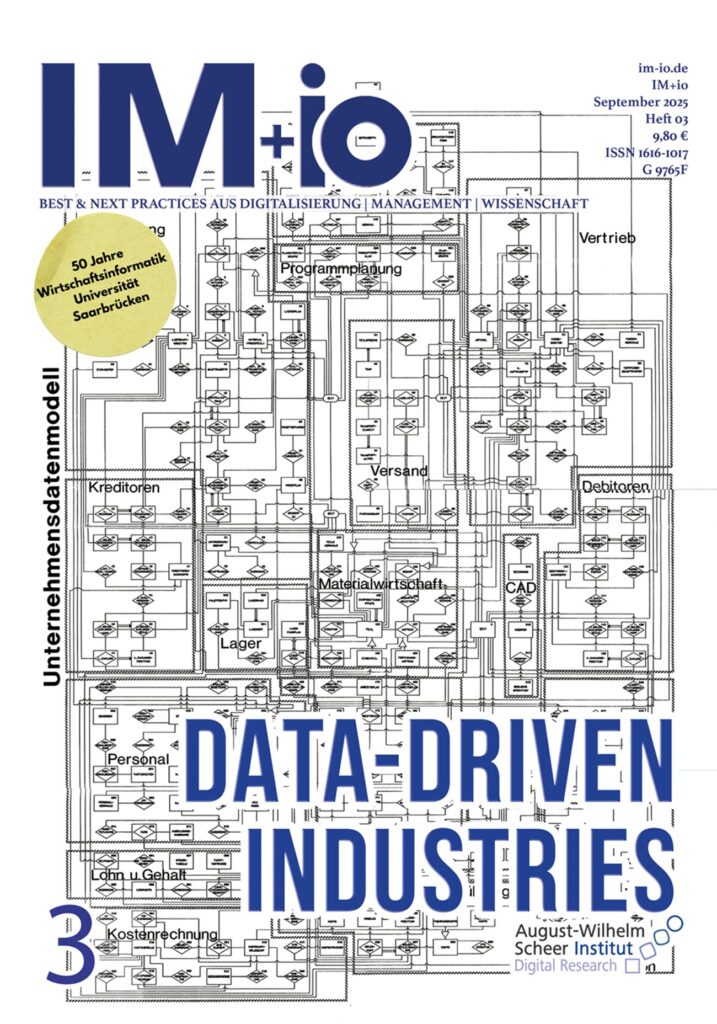

Peter Chen hatte 1976 seinen Aufsatz „The Entity-Relationship Model – Towards a unified view on data“ veröffentlicht und ich war begeistert, in dieser Methode des ERM (Entity-Relationship Model) eine geeignete Methode gefunden zu haben (vgl. Chen, 1976). Zudem kamen die ersten ERP (Enterprise Resource Planning)-Systeme auf, die als Grundlage eine unternehmensweite Datenverwaltung besaßen. Somit rückte die Bedeutung der Datenorganisation sowohl in der Theorie als auch in der Praxis in den Vordergrund. In dem 1988 erschienenen Buch „Wirtschaftsinformatik“ entwickelte ich mit der ERM-Methode ein unternehmensweites Datenmodell. Ich glaube, dass dies das erste Modell dieses Anspruchs war. Es bestand aus ca. 300 Datenobjekten und Beziehungstypen und zur Beschreibung des betriebswirtschaftlichen Inhalts benötigte ich rund 500 Seiten (vgl. Scheer, 1988). Viele IT-Leiter hängten sich den Ausdruck des Modells als Poster an die Wand ihres Büros, um Mitarbeitern oder Besuchern Zusammenhänge der Informationsverarbeitung zu erklären. Insgesamt wurde das Buch zu einem Erfolg in Theorie und Praxis und wurde in mehrere Sprachen übersetzt.

Aufgrund dieser Kompetenz versuchte ich den Vorstand der SAP zu überzeugen, auch das Datenmodell der SAP-Software zu erstellen und offenzulegen, da dieses die logische Dokumentation des Integrationsgedankens ihrer ERP-Software sei. Der Vorstand war aber nicht begeistert von meiner Idee, da er befürchtete, mit der Offenlegung der Datenstruktur ihr Herzstück der Konkurrenz zu zeigen und damit zur Kopie zu motivieren. Mein Gegenargument war aber, dass zu dem gerade in Mode gekommenen Begriff der „offenen“ Systeme nicht nur technisch offene Systeme gemeint sein könnten (z. B. UNIX, SQL, Ethernet als Standards gegenüber proprietären Systemen), sondern gerade auch die inhaltliche, also betriebswirtschaftliche Offenheit. Nach mehrmaligen Diskussionen stimmte der Vorstand, der damals mit den Gründern der SAP AG identisch war, dem Projekt der Datenmodellierung des SAP-Systems unter Mitarbeit meines Institutes zu.

Es stellte sich dann schnell heraus, dass das SAP-Datenmodell ein Vielfaches größer wurde als mein theoretisch entwickeltes Modell. Der Grund lag darin, dass ich in meinem Modell weitgehend generische Datenobjekte wie Kunde, Kundenauftrag, Produkt, Lieferant usw. verwendet hatte. Trotzdem war das Modell schon recht komplex. In der SAP-Software mussten aber zusätzlich vielfältige Varianten dieser Objekte wie Privatkunde, Ausländischer Kunde, Einzelhändler, Großhändler, öffentlicher Auftraggeber oder Kundenauftrag für ausländische Kunden, Gefahrengut, Eilauftrag, Auftrag mit Transportbehälter usw. bearbeitet werden, die jeweils unterschiedliche Abläufe erforderten. So müssen z. B. bei einem Auslandsauftrag die Rechnungen dem Transport wegen der Zollbehandlung mitgegeben werden, während bei einem Inlandsauftrag die Rechnungserstellung zeitlich von dem Transport losgelöst ist.

Die Kombination dieser Varianten führt zu einer Vervielfachung der Daten- und Beziehungstypen. Das SAP-Datenmodell wuchs so schnell auf zigtausend Objekte.

Es wurde nach anfänglich geringer Akzeptanz der Entwickler für das R2-System (O-Ton: „Ich habe doch seit 10 Jahren an der Funktion „Bestellung“ gearbeitet, kenne mich dort aus und brauche kein Datenmodell“) bei der Entwicklung des R3-Systems mehr und mehr akzeptiert, weil nun viele neue Entwickler eingestellt wurden, die durch das Datenmodell leichter in ihr Arbeitsgebiet eingeführt werden konnten.

Außerdem nutzte die SAP das Modell als Marketingargument, da es das erste modellmäßig dokumentierte ERP-System war und in einer Ausgabe der amerikanischen Fachzeitschrift Datamation präsentierten Hasso Plattner und der US-CEO der SAP stolz das Datenmodell auf der Frontpage (vgl. Ricciuti & Semich, 1993). Auch wurden die von einer Künstlerin stilisierten grafischen Modellsymbole so etwas wie das Logo des R3-Systems und wurden international verbreitet.

Hier hatte also die Zusammenarbeit zwischen Forschung und der unternehmerischen Umsetzung mit einem großen Unternehmen geklappt. Sie wurde dadurch begünstigt, dass ich bereits Kontakte zum Vorstand der SAP hatte und dort fachlich akzeptiert war. Ein unbekannter Forscher hätte es sicher viel schwerer gehabt, eine solche Idee, die zu einer hohen Investitionssumme geführt hatte, durchzusetzen.

Aber vor allem war meine Hartnäckigkeit entscheidend, dem Vorstand mit Überzeugungskraft meine Ideen immer wieder vorzutragen und nicht aufzugeben.

Trotz des Erfolges der Datenmodellierung hatte ich aus vielen Diskussionen mit IT- Managern erkannt, dass Datenmodelle wegen ihres höheren Abstraktionsgrades für den Anwender in einer Fachabteilung wie Logistik oder Rechnungswesen keine geeignete Beschreibungssprache sind. Gleichzeitig hatte ich erkannt, dass der wesentliche Beitrag der IT zur Unternehmensorganisation die durchgängige Unterstützung von Geschäftsprozessen anstelle der Optimierung einzelner Funktionsbereiche ist.

In dem Buch EDV-orientierte Betriebswirtschaftslehre hatte ich dieses bereits 1987 (vgl. Scheer, 1987) herausgearbeitet. Michael Hammer und James Champy hatten in ihrem Bestseller Reengineering the Corporation auf einer allgemeinen Ebene das Geschäftsprozessmanagement als neue Managementrichtung propagiert (vgl. Hammer & Champy, 1993). Ich wollte für die Umsetzung nun nicht nur allgemeine Ausführungen machen, sondern konkrete Methoden entwickeln. In dem Buch ARIS (vgl. Scheer, 1998) entwickelte ich ein Rahmenkonzept zur Beschreibung von Geschäftsprozessen. Aufgrund der Erfahrungen mit der Größenordnung von praktischen Datenmodellen war mir klar, dass die konkrete Modellierung von Geschäftsprozessen nur unter Einsatz von IT-gestützten Tools möglich sein würde. Ich suchte deshalb nach einem Partner, der diese Softwareentwicklung finanzieren und durchführen würde. Gespräche mit Siemens in München und der IBM verliefen aber ergebnislos. Zwar wurde das ARIS-Konzept und erste Prototypen zur Modellierung als interessant angesehen, aber man sah keine Chance, Investitionsmittel bereitzustellen, da ihre Entwicklungsabteilungen bereits große Engpässe hätten und nicht alle internen und Kundenwünsche befriedigen könnten. Schließlich entschloss ich mich, die Entwicklung in dem bereits vor einigen Jahren gegründeten Startup-Unternehmen IDS Scheer AG selbst durchzuführen. Während zur Entwicklung der Forschungsprototypen am Institut maximal 12 Mitarbeiter eingesetzt waren, stieg die Mitarbeiterzahl für das ARIS-Toolset bei der IDS Scheer innerhalb von vier Jahren auf über 100. Darin zeigte sich der grundsätzliche Unterschied zwischen einem Forschungsprototypen und einem Produkt. Es musste nicht nur ein Entwicklungsteam aufgebaut werden, sondern auch Mitarbeiter für Marketing, Vertrieb sowie Beratung und Einführungsunterstützung. Insgesamt glaube ich, dass die benötigte Kapazität, um aus einem Forschungsprototypen ein Produkt zu entwickeln, rund das 7-fache der Kapazität beträgt, die für die Entwicklung des Prototypen erforderlich war. Dieses erklärt generell, dass es Forschern schwer fällt, investitionswillige Entwicklungspartner für ihre Ideen zu finden. Deshalb ist dann die Gründung eines Startup-Unternehmens oft die einzig mögliche Chance. Fehlen dazu der unternehmerische Mut und Fähigkeiten oder geeignete Finanzmittel, bleiben viele interessante Forschungsideen in der Schublade und werden nie oder von anderen, die bessere Bedingungen vorfinden, realisiert. Das Beispiel der MP3-Entwicklung hat viele Fachleute in Deutschland nachdenklich gemacht. Das Konzept wurde von einem Institut der Fraunhofer Gesellschaft in Erlangen erfunden. Da man aber in Deutschland keinen Entwicklungspartner fand, wurden die darauf aufbauenden Produkte und Dienstleistungen in den USA und Asien entwickelt mit den bekannten ökonomischen Erfolgen.

Jedenfalls wurde das ARIS-Toolset für die IDS Scheer ein großer Erfolg und Wachstumstreiber. Da eine integrierte Anwendungssoftware die Voraussetzung für eine durchgängige Unterstützung von Geschäftsprozessen ist, wurde auch die Zusammenarbeit mit der SAP intensiviert. Viele Unternehmen modellierten zunächst ihre neu zu gestaltenden Geschäftsprozesse in ARIS, um diese dann mit der SAP-Software zu unterstützen. Damit wurde aus einer Invention eine Innovation.

Insgesamt habe ich den Weg von einem Forschungsprototypen zu einem Produkt mehrfach beschritten.

In einem vom BMBF unterstützten Forschungsprojekt haben wir am Institut einen Prototyp zur Steuerung von Fertigungsinseln entwickelt, den wir von der IDS Scheer zu dem Produkt FI-2 weiterentwickelt haben. Auch das Konzept für eine E-Learning-Plattform wurde am Institut entwickelt und führte dann zu der Produktentwicklung CLIX bei der von mir gegründeten imc AG.

Allerdings muss in allen Fällen betont werden, dass für die Produktentwicklung nur das von den Prototypen übernommene Wissen verwertbar war. Die Entscheidungen für Entwicklungsplattformen und -technologien bei der Umsetzung gehorchten dann nicht mehr Forschungskriterien, sondern Markt- und Performancekriterien.

Welcher Weg zur Umsetzung von Forschungsergebnissen eingeschlagen wird, ob durch eine Entwicklungspartnerschaft mit einem Großunternehmen oder durch die Gründung eines Startup-Unternehmens; in jedem Fall ist es für einen Forscher ein Abenteuer und ein schönes Gefühl zu erleben, dass seine Ideen auch praktisch funktionieren und er ein wenig die Welt verändern kann. Ich bin jedenfalls stolz, wenn ich erlebe, dass mein ARIS-Konzept in aller Welt dazu beiträgt, Unternehmen zu reorganisieren und den Nutzen des Einsatzes von IT zu steigern.

Zu der IT-Branche gehören spektakuläre Börsengänge. Ein erfolgreicher Börsenstart bringt dem Unternehmen neues Wachstumskapital, erhöht die Publizität in den Wirtschafts- und Finanzmedien und eröffnet einen Markt für die Anteile der Gesellschafter. Gleichzeitig verändert sich die Unternehmenskultur. Von nun an steht das Unternehmen unter ständiger Beobachtung der Finanzanalysten.

Die regelmäßigen 3-Monatsberichte erfordern nicht nur einen administrativen Aufwand, sondern das Management muss die Berichtszahlen so steuern, dass die Analysten nicht enttäuscht werden und der Kurs abrutscht. Verheerend wirkt sich eine Gewinnwarnung aus. Der Druck auf das Management wird somit erhöht. Dieser kann sich positiv auf die Produktivität auswirken; allerdings birgt er auch die Gefahr, dass strategisch sinnvolle Entscheidungen unterlassen werden, wenn sie kurzfristig das Unternehmensergebnis belasten.

In der Wissenschaft ist eine solche ständige Bewertung unbekannt. Wissenschaftliche Ergebnisse werden eher fallbezogen bei der Einreichung von Papern oder Bewerbungen bewertet. Allerdings führen der H-Index und das Rating von Researchgate auch zu einer mehr kontinuierlichen Bewertung.

Trotzdem: Ein Börsengang ist ein abenteuerliches Spektakel. Wir entschieden uns 1998 dazu, im Folgejahr den Gang zu wagen.

Er beginnt mit dem Beauty Contest der Banken, die das Verfahren organisatorisch begleiten wollen. Sie bewerten nach ausführlicher Analyse das Unternehmen und ermitteln damit den Preis für eine Aktie, also den Eröffnungskurs. Unser Preis von 12,50 Euro wurde auf Basis des 8-fachen des geplanten Jahresumsatzes gerechnet und der Wert des Unternehmens bei einem Umsatz von 50 Millionen Euro somit auf 400 Millionen. Diese Zahlen zeigen die Überhitzung des “Neuen Marktes“ zum damaligen Höhepunkt des Internet Hypes. Die auszugebenden Aktien waren trotzdem mehrfach überzeichnet und der Kurs stieg am Ausgabetag auf 14,20 Euro. In den nächsten Jahren wurde die Börse von dem Crash der Internetblase und der Finanzkrise erschüttert. Der Kurs der IDS AG machte wie alle High-Tech-Aktien eine Achterbahnfahrt. Der Höchstkurs lag bei 26 Euro und zweimal wurde ein Kurs von unter 4 Euro angezeigt. Diese Entwicklungen wirken sich emotional auf Gründer und Management aus und sorgen für schlaflose Nächte.

Bei dem Verkauf 2009 an die Software AG wurde ein Kurs von 15 Euro zugrunde gelegt. Er lag damit über dem Ausgabekurs und brachte den Aktionären der ersten Stunde sogar einen kleinen Gewinn. Dieses war vergleichsweise positiv, da kaum ein High-Tech-Unternehmen seinen Kurs des Internet-Hypes wieder erreicht hat.

Da wir den Umsatz in der Zwischenzeit von 50 Millionen auf 400 Millionen pro Jahr gesteigert hatten, wurde „nur“ noch ein Multiple von rund 1,25 erzielt. Dieses zeigt, dass die Unternehmenswerte von IT-Unternehmen unserer Art in der Zwischenzeit auf rund ein Achtel gesunken waren.

Insgesamt möchte ich das Abenteuer des Börsengangs aber nicht missen.

Der IT-Markt und auch die Wissenschaft sind international. Ein Forscher kann seine Ergebnisse in internationalen Zeitschriften veröffentlichen und auf internationalen Tagungen vorstellen. Der Zugang zu diesen Kanälen kann schwierig sein, aber der Forscher muss nicht selbst eine internationale Zeitschrift gründen. Auch braucht er für eine internationale Tagung nicht selbst die Teilnehmer zu akquirieren, sondern das ist Aufgabe des Veranstalters. Er findet jeweils schon die Infrastruktur vor und braucht nur noch sein Forschungsergebnis zu präsentieren.

Anders ist es für den Unternehmer, der seine Produkte oder Dienstleistungen international vermarkten möchte. Hier sind die Kanäle nicht vorgegeben, sondern er muss in jedem Land die Infrastruktur selbst aufbauen. Dazu bestehen vier Möglichkeiten. Er kann erstens versuchen, einen lokalen Partner zu finden, der seine Produkte vertreibt. Er kann zweitens mit einem dortigen Unternehmen ein Joint Venture gründen, er kann drittens ein Unternehmen kaufen oder er kann viertens selbst eine Niederlassung gründen. Da die Erfahrungen mit den ersten drei Varianten eher negativ waren, möchte ich mich auf die vierte konzentrieren.

Die Eröffnung einer Niederlassung in einem Land war jeweils ein Abenteuer für sich. An der Niederlassung in Japan soll das beispielhaft geschildert werden.

Ich hatte bereits mehrfach in Japan an internationalen wissenschaftlichen Tagungen teilgenommen, aber – wie bereits betont – brauchte ich dafür nicht die Infrastruktur bereitzustellen. Ich besorgte mir deshalb einschlägige Unternehmensadressen von der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Tokyo, mietete einen Raum in einem japanischen Hotel und verschickte Einladungen zu meiner Präsentation von ARIS zur Geschäftsprozessoptimierung. Nun muss man wissen, dass zu der damaligen Zeit eher japanische Managementmethoden wie Kanban oder Kaizen international bekannt waren und deutsche Ansätze in Japan kaum beachtet wurden. Allerdings erzielte die SAP-Software in Japan erste Erfolge.

Zu der angesetzten Zeit öffnete ich erwartungsvoll den Vortragsraum und war enttäuscht. Lediglich 8 Personen waren erschienen und davon noch aus Höflichkeit ein Mitarbeiter von der SAP Japan und von der deutschen Handelskammer.

Zudem schliefen während meiner Präsentation zwei Japaner ein, was allerdings in Asien nicht als Unhöflichkeit gilt, sondern als natürlicher Anspruch des Körpers, dem man sich nicht entziehen darf. Trotzdem war es irritierend. Am Ende hatten wir aber einen teilnehmenden Manager interessiert und er wurde unser erster Kunde in Japan.

Die SAP hatte uns in ihrem Bürokomplex einen Raum vermietet, in den die ersten Mitarbeiter einzogen. Durch die räumliche Nähe zu den SAP-Mitarbeitern ergaben sich weitere Kontakte und wir konnten Schritt für Schritt die Niederlassung aufbauen.

In anderen Ländern verlief es ähnlich. Ich erinnere mich noch an jeden einzelnen Fall. Man muss als Unternehmer quasi durch die „Hintertür“ gehen und sich jeden Markteintritt erkämpfen. Das Statusdenken eines Universitätsprofessors muss man ablegen und sich als Dienstleister empfinden.

Allerdings kann man auch akademische Kontakte nutzen. So lud mich ein südkoreanischer Professor, der in Deutschland studiert und promoviert hatte, zu einem Vortrag in Seoul ein. Dabei stellte er einen Kontakt zu einem Investor her, mit dem wir dann ein Joint-Venture-Unternehmen gründeten. Auch in Brasilien, den USA, Südafrika und Russland konnten wir Kontakte zu Professoren nutzen, die an einer Zusammenarbeit interessiert waren und uns den Markteintritt erleichterten. Insofern waren die mehrsprachigen Ausgaben meiner Bücher für das internationale Wachstum der IDS AG hilfreich. Der Kontakt zu den Wissenschaftlern zeigte aber auch, dass diese an der Umsetzung von Forschungsergebnissen Anteil nehmen und sich sogar aktiv beteiligen wollten.

Obwohl meine Bücher in mehrere Sprachen übersetzt wurden und auch gut verbreitet sind, ist meine Transferwirkung durch die vielen internationalen Beratungsprojekte der IDS Scheer AG und den internationalen Erfolg der ARIS-Produktfamilie wesentlich höher.

Auch Forscher kennen Krisen. Diese sind aber meistens eng mit ihrer Persönlichkeit verbunden. Es treten Selbstzweifel auf, wenn sich eine Forschungsidee als Sackgasse entpuppt oder ein für wichtig gehaltener Aufsatz von einem Gutachter zerrissen wird. Solche Krisen gefährden aber kaum seine Existenz, sofern er z. B. als Universitätsprofessor materiell abgesichert ist.

Anders ist es als Unternehmer. Hier können Unternehmenskrisen die Existenz des Unternehmens gefährden und damit auch die berufliche und wirtschaftliche Grundlage des Unternehmers. In einer solchen Situation hat man das Gefühl, dass einem das Unternehmen um die Ohren fliegt. Ohne Persönlichkeitskrisen eines Forschers gering zu achten, ist eine unternehmerische Krise schwerwiegender, allein, weil auch viele Mitarbeiter von ihr mitbetroffen werden.

Krisen können besondere Kreativität freisetzen, da man zu einer grundlegenden strategischen Änderung gezwungen wird. Der Autor Taleb hat in seinem Buch „Antifragilität“ (vgl. Taleb, 2013) herausgestellt, dass ein System antifragil ist, wenn es aus einem Angriff einen Gewinn zieht. Weniger dramatisch kennzeichnet es der Spruch „aus der Not eine Tugend machen“. Kurz, man muss den Änderungszwang der Krise nutzen. Dann kann man gestärkt und mit neuen Entwicklungsperspektiven aus ihr hervorgehen.

Anfang der 1990er Jahre geriet die deutsche Industrie in eine Konjunkturkrise. Da die IDS Scheer AG ihre Beratungsleistungen und auch ihre Software zur Fertigungssteuerung FI-2 auf diese Branche ausgerichtet hatte, traf es sie hart. Da die Unternehmen freie Kapazitäten hatten, brauchten sie keine ausgeklügelte Fertigungssteuerung, sondern der Meister konnte per Augenschein die Produktion regeln.

Die Aufträge der IDS Scheer AG brachen zusammen. Nach vielen Krisensitzungen und schlaflosen Nächten entschieden wir uns, unsere Beratungsleistungen auf andere Branchen auszuweiten. Wir entwickelten Konzepte und Methoden, wie unsere Kernkompetenz, die Reorganisation von Geschäftsprozessen, auf Dienstleistungsunternehmen, Banken, Versicherungen und die öffentliche Verwaltung angewendet werden konnte. Dazu mussten wir unser Methodenwissen mit dem neu zu erarbeitenden Branchenwissen verbinden. Da in diesen Branchen die Geschäftsprozessorganisation noch weitgehend unbekannt war und eher skeptisch betrachtet wurde, mussten wir alle Energie einsetzen, um Kunden zu überzeugen und um unser fachliches Wissen zu erweitern. Der Einsatz lohnte sich aber. Nach der Krise hatten wir unser Leistungsspektrum wesentlich erweitert und besaßen in den neuen Branchen wegen unserer Pionierleistung einen USP. Damit war ein neuer Wachstumsimpuls für das Unternehmen gegeben.

Eine zweite Krise erreichte uns 1997 ebenfalls mit voller Kraft. Wir hatten eine umfangreiche Softwareentwicklung begonnen, die wir aus den Deckungsbeiträgen des Verkaufs unserer ARIS-Produktfamilie finanzierten. Unerwartet ergab sich eine Konkurrenzsituation zu einem amerikanischen Unternehmen, die den Markt irritierte und insbesondere das Verhältnis zu unserem wichtigen Partner SAP störte. Jedenfalls brach der ARIS-Umsatz plötzlich ein und unsere Finanzierungsquelle versiegte. Nach wiederum vielen anstrengenden Diskussionen beschlossen wir, unsere Produktentwicklung einzustellen und unser Wissen in ein Kooperationsprojekt mit der SAP einzubringen. Die Softwareentwicklung war damit kein „Kostenfaktor“ mehr, sondern wir konnten die Entwickler zu guten Tagessätzen an die SAP vermitteln. Durch die Zusammenarbeit mit der SAP erwarben wir tiefes Wissen über das neue Produkt und wurden zum bevorzugten Implementierungspartner bei Kundenprojekten.

Wiederum hatten wir aus der Krise einen Vorteil gezogen, der uns einen Wachstums- und Profitabilitätsschub gab, sodass wir 2 Jahre später den Börsengang wagen konnten.

Natürlich laufen Krisen nicht immer so gut ab. Vielmehr gibt es auch scheinbar aussichtslose Situationen. Aber in den Momenten werden physische und psychische Fähigkeiten frei, die man vorher für nicht möglich gehalten hat. Das anschließende Glücksgefühl, wenn eine Krise bewältigt ist, belohnt dann den Einsatz.

Viele Menschen führen parallele Leben. Sie führen gleichzeitig ein Berufsleben, ein Privatleben, ein Familienleben oder ein Sportlerleben. Da man diese Leben nicht nacheinander führen kann, man aber vielfältige Interessen hat, muss man sich eben entsprechend organisieren. Deswegen ist ein paralleles Leben als Unternehmer und Wissenschaftler auch im Prinzip nichts Ungewöhnliches. Man muss dann eben bei anderen Lebensbereichen Abstriche machen.

Insofern habe ich mit dieser Doppelrolle vor mir selbst kein Problem gehabt. Zumal sich auch Gemeinsamkeiten finden lassen. Der österreichisch-amerikanische Volkswirt Josef Schumpeter hat den Unternehmer als den „kreativen Zerstörer“ bezeichnet, der durch seine Innovationen die Entwicklung neuer Produkte kreiert und dabei die vorhandenen vom Markt verdrängt, also „zerstört“.

Auch ein Forscher sucht neue Problemlösungen und „zerstört“ damit die vorhandenen schlechteren, unvollständigen oder falschen Ansätze. In beiden Rollen interessiert mich die gemeinsame produktive Kreativität.

Allerdings hat meine wissenschaftliche Community meine Doppelrolle in den 1980er Jahren, als ich die IDS Scheer gründete, eher skeptisch gesehen. Zwar wurde ich von den Universitätspräsidenten und den Ministerpräsidenten unterstützt, weil ich durch meine Öffentlichkeitswirkung ein positives Image für Universität und Land verstärkte, aber von Professorenkollegen wurde ich auch angefeindet bis hin zur Ausgrenzung und zum Denunziationsversuch eines Kollegen bei dem zuständigen Minister.

Es war eben ungewöhnlich, als Universitätsprofessor auch Unternehmer zu sein. Gerade nach dem zweiten Weltkrieg war durch die bitteren Erfahrungen des dritten Reiches die Unabhängigkeit der Wissenschaft von Politik und Wirtschaft betont worden. Dieses wurde vielleicht auch übertrieben, sodass es zu Lasten eines durchgängigen Innovationsprozesses von Forschung und unternehmerischer Umsetzung in Deutschland ging. Jedenfalls hat Deutschland als Innovationsland keinen Spitzenplatz mehr. Die Politik hatte es ab den 1990er Jahren erkannt und entwickelte Innovationsstrategien für Deutschland. So wurde ich Mitglied in den Innovationsgremien der Bundeskanzler Kohl und Merkel sowie des saarländischen Ministerpräsidenten Müller. Auch jetzt bin ich noch gerne Politikberater.

Heute wird die Doppelrolle Forscher und Unternehmer allgemein akzeptiert. Im Gegenteil – Universitäten bewerben sich um die Auszeichnung als Gründeruni, unterstützen Starterzentren und zeichnen erfolgreiche Gründer aus ihrer Universität mit Preisen aus.

Insgesamt eröffnet die Doppelrolle das Blickfeld. Als Unternehmer erkennt man die praktischen Probleme und kann dadurch auch die Relevanz von Forschungsströmungen besser beurteilen. Als Forscher erkennt man früher neue technische oder methodische Entwicklungen und kann die Produktentwicklung darauf ausrichten oder seine eigenen Erfindungen einbringen.

Zusammenfassend besteht ein abenteuerliches Leben als Forscher und Unternehmer aus vielen „ups and downs“, wobei die „ups“ überwiegen. Es zeigt Dynamik, spannende Wettbewerbssituationen und bringt viele internationale Kontakte.

Im Folgenden sollen einige Unterschiede zwischen der Welt der Wissenschaft und der Unternehmenswelt aufgezeigt werden, die mir besonders aufgefallen sind. Sie sollen dazu dienen, dass sich beide Seiten besser verstehen und bei Interesse an einer engeren Zusammenarbeit leichter aufeinander zugehen können.

In der wissenschaftlichen Welt versucht ein Forscher seinen Forschungsgegenstand möglichst vollständig zu erfassen und strebt nachweisbar richtige Lösungen für sein Problem an. Das führt dazu, dass er seinen Forschungsgegenstand von allen Faktoren abstrahiert, die für sein Problem unwichtig sind. Er verkleinert damit den Ausschnitt der Realität nach seinem Interesse. Dabei will er aber nun alle möglichen Aspekte dieses Ausschnittes in seine Lösung einbeziehen. Bei Entscheidungsproblemen will er z. B. alle Entscheidungsalternativen erfassen und unter ihnen die beste Lösung bestimmen. Durch die Möglichkeit der Abstraktion bearbeiten Forscher tendenziell kleinteilige Forschungsgegenstände und -fragestellungen, die sie aber dann akribisch in alle Varianten zerlegen. Damit sucht ein Forscher die Komplexität „im Kleinen“.

In der Unternehmenswelt kann man aber nicht ein Problem von seinem Kontext befreien, sondern muss die Fragestellung eher weiter fassen als sie zu abstrahieren. Dies führt zu grundlegenden Verständnisschwierigkeiten.

So habe ich Professorenkollegen erlebt, die sich ihr ganzes Forscherleben mit der Optimierung von Fertigungssteuerungsprozessen oder Umlageverfahren bei der Kostenstellenrechnung beschäftigt haben und trotz ihrem Interesse an einer Zusammenarbeit mit der Praxis und der Umsetzung durch ein Softwarehaus keine Partner gefunden haben. Es genügt eben nicht, lediglich ein Optimierungsmodell oder einen Lösungsalgorithmus für ein isoliertes Problem zu entwickeln, wenn es nicht in das organisatorische Unternehmensumfeld eingebracht werden kann. Auch ein Prototyp ist dann wegen der schon aufgezeigten Unvollkommenheit und dem zu investierenden Entwicklungsaufwand wenig hilfreich.

Im Unternehmensumfeld muss ein Problem ganzheitlich betrachtet werden. Dazu gehört nicht nur ein Algorithmus für ein Optimierungsproblem, sondern er muss auch für alle Alternativen des praktischen Problemfeldes geeignet sein. Damit muss der Abstraktionsgrad der Lösung überprüft werden. Hier scheitern schon viele theoretische Lösungen. Besonders wichtig ist auch, dass die Datenversorgung der Parameter systemtechnisch gesichert ist, die Lösungsergebnisse von geschulten Mitarbeitern verstanden und verarbeitet werden können und die Wartung des Systems organisatorisch sichergestellt wird.

Dies führt dazu, dass sich die Komplexität in der Praxis von dem Lösungsalgorithmus weg auf die organisatorische Einbettung verlagert. Es kommt nicht mehr auf die theoretisch optimale Lösung an, sondern auf eine Lösung, die organisatorisch von der IT und den Menschen bewältigt werden kann. Die Komplexität verlagert sich damit von der isolierten Entscheidungskomplexität zu der Organisationskomplexität. Wie Sensitivitätsanalysen gezeigt haben, besitzen viele Entscheidungsprobleme ohnehin relativ flache Optima, sodass es wichtiger ist, eine praktikable, zulässige Lösung in der Nähe des Optimums zu finden, als das Optimum selbst mit zusätzlich hohem Aufwand anzustreben.

So haben wir uns bei der Umsetzung der Forschungsprototypen an meinem Institut in Produkte der IDS Scheer und imc AG auf die Einbettung der Forschungslösungen in die erforderliche IT-Umgebung und organisatorische Handhabung konzentriert und eher bei dem wissenschaftlichen Anspruch an übertriebener theoretischer Exaktheit Abstriche gemacht.

Die unterschiedlichen Gewichtungen von Entscheidungs- und Organisationskomplexität habe ich auch bei der Einführung von ERP-Systemen erfahren. So wurden von führenden Vertretern der deutschen Betriebswirtschaftslehre lange Zeit viele betriebswirtschaftliche Verfahren der SAP-Software eher kritisch betrachtet. Man kritisierte etwa deren heuristische Losgrößenverfahren, die Kapazitätsausgleichsalgorithmen oder Umlageverfahren in der Kostenrechnung. Aber kein Unternehmen hat bei der Entscheidung über ein ERP-System diese Punkte zu wichtigen Entscheidungskriterien gemacht. Vielmehr ging es ihnen darum, durch integrierte Software die Insellösungen mit ihren eigenen Datenverwaltungen abzulösen, durch die Einführung einer Standardsoftware die Geschäftsprozesse unternehmensweit zu standardisieren und durch den hohen Funktionsumfang möglichst viele organisatorische Varianten der Realität abzudecken. Die organisatorische Beherrschung des komplexen Unternehmens war wichtiger als die „Optimierung“ von Einzelaspekten.

Da die betriebswirtschaftlichen Lehrstühle häufig nach betriebswirtschaftlichen Funktionen wie Rechnungswesen, Logistik, Produktion usw. gegliedert waren, sahen die Forscher durch ihre jeweiligen „Brillen“ kritisch auf das System und es fehlte der Gesamtblick. Man sah praktisch den Wald vor lauter Bäumen nicht.

Mit dem Erfolg der ERP-Systeme haben sich auch Forscher mehr und mehr für deren Konzeption interessiert und auch Verbesserungsvorschläge eingebracht, indem sie sich dem Lösungsumfeld besser annäherten. Heute gehört die Benutzung der SAP-Software zum Standard der Ausbildung in Wirtschaftsinformatik und anderen betriebswirtschaftlichen Fächern.

Trotz der teilweise unterschiedlichen Sichtweisen ist die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis von großem gegenseitigem Nutzen. Die Praxis kann Forschern Anregungen für neue Forschungsfragen geben. Auch in Unternehmen wird geforscht. Die Ausgaben für Forschung betragen in der Regel ein Vielfaches des Forschungsetats eines Lehrstuhls. Häufig kennen Universitätsforscher nur verschwommen den Stand der industriellen Forschung. Allein wegen der unterschiedlichen Ressourcensituation können sich schon gravierende Unterschiede in Forschungsvorhaben und Vorgangsweisen ergeben. Ein Austausch ist trotz der notwendigen Geheimhaltungen für die Forschungsabteilungen interessant und kann zu Kooperationen führen. Gleichzeitig erfährt die akademische Forschung, welche Forschungsthemen in der Praxis relevant sind und kann sich daran orientieren.

Die akademische Forschung ist freier. Sie kann den Ball weit nach vorne werfen. Damit kann sie auch Ansätze verfolgen, die für unternehmerische Ansätze noch zu weit in der Zukunft liegen. Dieses kann aber gerade unter dem Eindruck des Effektes des „Innovator`s Dilemma“ interessant für Unternehmen sein (vgl. Christensen u.a., 2011). Dieser Effekt besagt, dass Unternehmen dazu neigen, eine noch erfolgreiche Produktpolitik zu lange gegen neue Technologien zu verteidigen und damit der Gefahr ausgesetzt sind, von neuen Unternehmen mit neuen Technologien verdrängt zu werden. Diese Gefahr ist in der von schnellen Innovationszyklen gekennzeichneten IT-Industrie besonders groß. Hier können neutrale Wissenschaftler gute Sparringspartner und Treiber sein, wenn sie Experten der neuen Technologien sind. Natürlich ist auch die akademische Ausbildung eine wichtige Verbindung. Hier ist besonders wichtig, dass ein fachlicher Austausch über den Bedarf der Praxis und die Ausbildungsinhalte und -ziele der akademischen Institutionen stattfindet.

Diese Zusammenhänge bilden den fruchtbaren Boden für stärker an unternehmerischen Tätigkeiten interessierte Forscher. Die produktbezogene unternehmerische Zusammenarbeit ist dann die konsequente Weiterführung. Ich möchte deshalb nochmals ermuntern, dem weißen Kaninchen in die Unternehmerwelt zu folgen und ein abenteuerliches unternehmerisches Leben zu führen.

Unter diesem Link finden Sie mehr zum Thema: https://www.im-c.com/

August-Wilhelm Scheer